一、关于处理当下的图像

尤其是由于数字媒体及其图像处理的快速发展,许多利用这种潜力来开发其他背景的艺术家正在宣告一个新时代的到来。玛丽莎·奥尔森 (Marisa Olson,生于 1977 年) 于 2006 年创造了“后互联网艺术”一词。1自 2010年以来,出现了更多术语,主要基于青年文化,例如“循环主义”、“新美学”、“模因艺术”、“Radikanten”或“Tumblerism”。如今,图片、文字或视频片段在互联网上传播已是理所当然。为了欣赏艺术品,人们不再必须前往展览空间,而是可以在移动中欣赏,而不必局限于平板电脑和智能手机上的特定位置。后网络艺术这个术语并不表达一种艺术风格,也不表达一大群艺术家所致力于的一种运动。相反,这种识别尝试包含了艺术家,他们借助软件和 3D 打印机等技术设备,创作由日常数字生活塑造的图像、电影和雕塑(简单的艺术)。和许多艺术术语一样,“后网络艺术”这个术语也带有争议,许多艺术家不想被特定的标签所限制——从印象派到概念艺术时期,情况已经如此。2过去三年来,在日常艺术话语中很少谈论后互联网艺术,这并非毫无道理,当然这并不一定适用于其所谓的代表人物。

后互联网艺术并非旨在唤起互联网之后的时代,也并非是对时间的重新描述。这里所表达的是一种状态,一种艺术实践,用评论家、策展人陈嘉信(1980年生)的话来说,并不一定是网络模式产生的,而是一种“网络心境”,一种被网络塑造的意识。他认为“分散性”、“指涉性”和“材料敏感性”是这些艺术方法的显著特征,这些特征矛盾地源于对物质性和工艺性的传统理解的否定。3策展人奥马尔·霍利夫 (Omar Kholeif) 在其论文《再见世界!》中的陈述表明,试图将互联网等数字媒体背景下的艺术表达归类为后互联网艺术非常困难。审视数字时代的艺术(2018),其区分带来的困惑多于澄清。4他区分了第一代网络艺术家,即“网络艺术”(包括生于 1966 年的希思·邦廷 (Heath Bunting)、生于 1960 年的科妮莉亚·索尔弗兰克 (Cornelia Sollfrank)、生于 1946 年的斯特拉克 (Stelarc) 和生于 1959 年的维多利亚·维斯纳 (Victoria Vesna)),5 [04] 第二代网络艺术家被归入“后互联网艺术”的范畴,其活动始于新千年左右(例如生于 1978 年的科里·阿肯吉尔 (Cory Arcangel) 和生于 1979 年的康斯坦特·杜拉特 (Constant Dullaart)),以及随后的后互联网艺术一代。

这些术语,尤其是最后两类术语,是如此交织在一起,以至于似乎不可能进行精确的区分或定义。尽管艺术评论家约尔格·海瑟(Jörg Heiser,生于 1968 年)已将第二代艺术描述为“网络后现代主义者”,他们仅仅进行了一次讽刺性的回顾并解构了前辈的传统6,但众多评论家,例如布莱恩·德罗伊特库尔(Brian Droitcour,生于 1980 年),却将他们的继任者——后互联网艺术类别的代表——描述为精于算计的野心家,他们的方法与广告业和产品植入几乎没有什么不同。7艺术史学家苏珊娜·冯·法尔肯豪森(生于 1951 年)在其文章《太多太快。数字流通时代的艺术作品:一声叹息》(2014 年)中批评了后互联网艺术缺乏激进性,受到“舞台化话语和隐喻的旋风”的阻碍。她写道,“不是数字媒体,而是社交媒体中密度和传播速度的增加[…]重新点燃了人们的兴趣,并消除了任何可能的概念距离。” 8

早在2014年,评论家帕布罗·拉里奥斯(Pablo Larios)就在此背景下创造了“网络疲劳”一词,并在五年后以扩展的思维过程证实了这一说法,并用该词描述了“对网络及其对普遍性、重复性和消除特殊性的要求的厌倦”。在他看来,被概括为“后网络艺术”这一标签下的艺术家一代正在反对当今主流的图像使用方式(主要是数字化)的众多特征,即反对当前占主导地位的图像文化:“[…]图像溶解为数据,空谈而不是情感,触及而不是艺术,格式而不是形式,品牌而不是艺术家,猜测而不是价值。” 9后互联网艺术刚刚被引入,就已沦为一种营销陈词滥调。艺术团体 DIS(劳伦·博伊尔,生于 1983 年,所罗门·蔡斯,生于 1984 年,马可·罗索,生于 1974 年,大卫·托罗,生于 1980 年)在策划 2016 年第九届柏林双年展之前试图澄清,这样的术语不足以适应当前的艺术方法,因为这些方法受到互联网的显著影响。该组织的主要重点是探索“流行文化与制度批评之间的紧张领域,方法是将其项目发布在互联网上——所有论坛中最公开、最民主的平台”。 [03] 10

后网络艺术——图像世界的流通

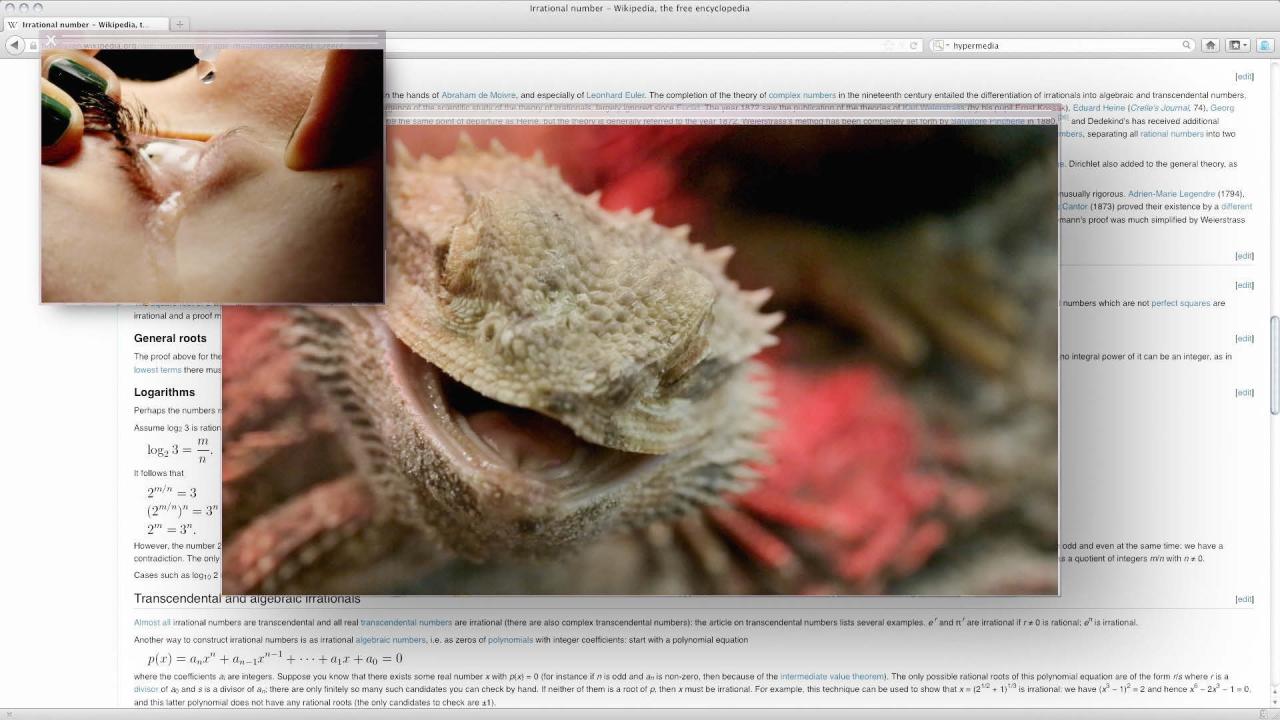

后互联网艺术新运动的主要倡导者之一是卡米尔·亨罗特 (Camille Henrot,生于 1978 年),她凭借在威尼斯双年展上创作的视频装置《Grosse Fatigue 》(2013 年)首次引起国际关注。她将桌面描绘成通向现实的窗口——无论如何定义。斑马的背景图像上覆盖着许多其他图像窗口,其中不断有新的视频;其中一张照片中,一位档案管理员小心翼翼地从博物馆抽屉里取出为科学目的准备的巨嘴鸟;在另一张照片中,洗发水以类似广告的方式流过一个裸体男人的身体。伴随着单调而迷人的节奏,一个激动的男声讲述着不同文化中关于世界起源的故事。装置作品《Grosse Fatigue》代表了一种世界性的思维方式,这种思维方式受制于高频率的图像——必须处理的信息加速。亨罗特将这个世界描绘成一个圆盘,放在桌面上,这是一种宗教观念,直到近代早期,它一直塑造着我们星球的形象,在这个星球上,熟悉的事物和陌生的事物并存,似乎触手可及。一方面,它体现了人们对隐居的渴望、一种被抛弃的感觉,以及社交网络承诺满足的对无条件关注的渴望。 [05]

装置作品《Grosse Fatigue》代表了一种世界性的思维方式,这种思维方式受制于高频率的图像——必须处理的信息加速。

在泰国双年展期间,阿拉姆·巴托尔 (Aram Bartholl,生于 1972 年) 在甲米的帕南海滩 (Phra Nang beach) 创作了行为艺术作品《完美的海滩》(The Perfect Beach ,2018),将三幅尺寸为 4.5 × 3.2 米的大型版画装裱在铝制框架中。它以数码编辑的热带海滩照片为特色,其饱和的色彩呈现出一片荒凉之地、一片未受破坏的自然的理想景观。图案的背景是一块旗帜状的织物,略微透明,因此可以额外看到周围的景色。帕南海滩已被许多游客视为田园诗般的地方,而这些照片的摆放位置则进一步增强了这种印象。游客和海滩游客被邀请在这些数字风景插页前自拍,并将照片发布到社交网络上,这自然引发了一个问题:哪个海滩是快照更完美的背景。在行为艺术作品《完美的海滩》中,巴索尔将几层图像交织在一起,从主要的海滩景观到经过数字处理的图像,最终将它们传播到互联网上,在那里它们与众多海滩的其他图像并存,从而提供了一种比较的可能性,即使这种比较不一定有意义。 [07]

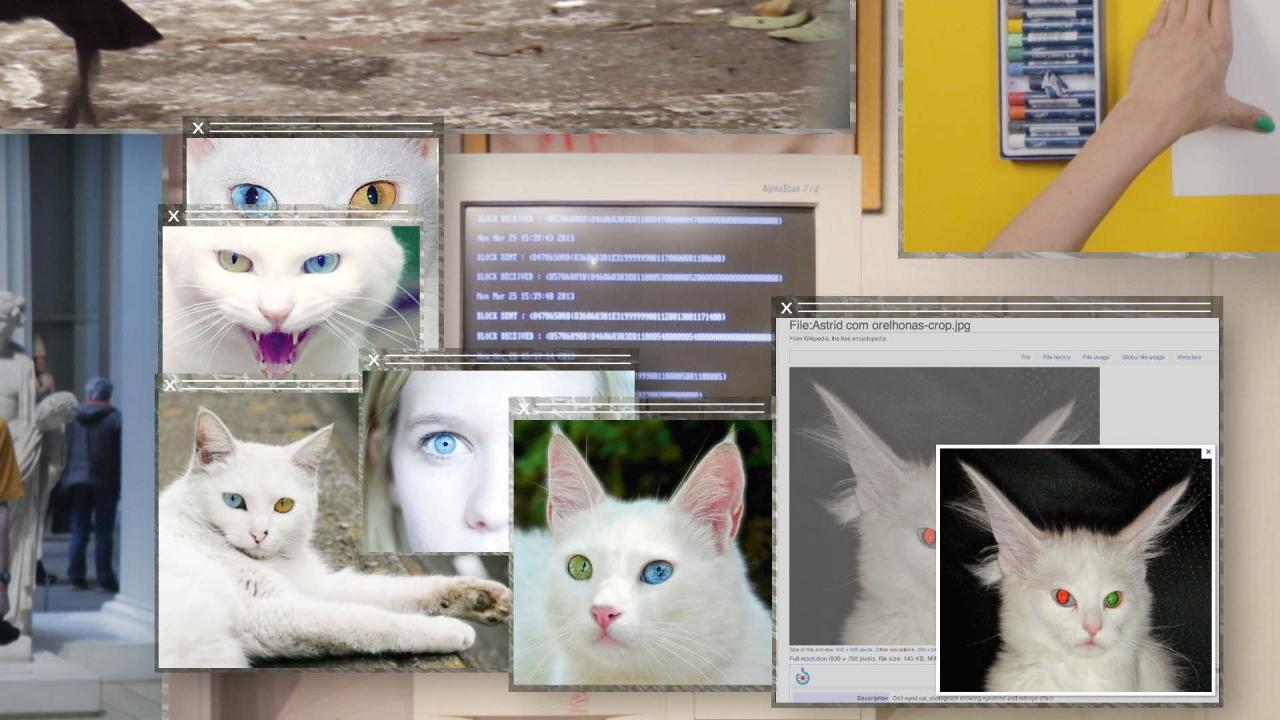

卡佳·诺维茨科娃 (Katja Novitskova,生于 1984 年) 超越了人类是世界中心的宗教和意识形态传统观念,研究数字数据系统,通过该系统,自然和技术被重新定位,有机物质被转化为数字空间。她利用互联网资料,包括企鹅、鹦鹉、长颈鹿和变色龙等动物的图像,然后将其打印在铝板上,并将其放置在展览空间中。诺维茨科娃拍摄了她的装置布置,并立即将这些照片发布在她受欢迎的照片博客上。因此,他们在经典的白色立方体中展示的艺术作品受到了更广泛的关注,并触及了与艺术并不一定相关的观众。因此,艺术家在多个层面上扩展了图像语境:首先,她使用互联网上的素材,这些素材来自各种内容星座。通过她独特的艺术方法,她将视野从原始的参考框架中分离出来,通过在空间上重新排列,将其与其他绘画元素相结合,形成一个引人注目的主题或细节。最后,她将这些布置拍下来并作为一种新的变体发布到互联网上。 (另请参阅本卷对 Katja Novitskova 的采访。)[06]

在行为艺术作品《完美的海滩》中,巴索尔将几层图像交织在一起,从主要的海滩景观到经过数字处理的图像,最终将它们传播到互联网上,在那里它们与众多海滩的其他图像并存,从而提供了一种比较的可能性,即使这种比较不一定有意义。

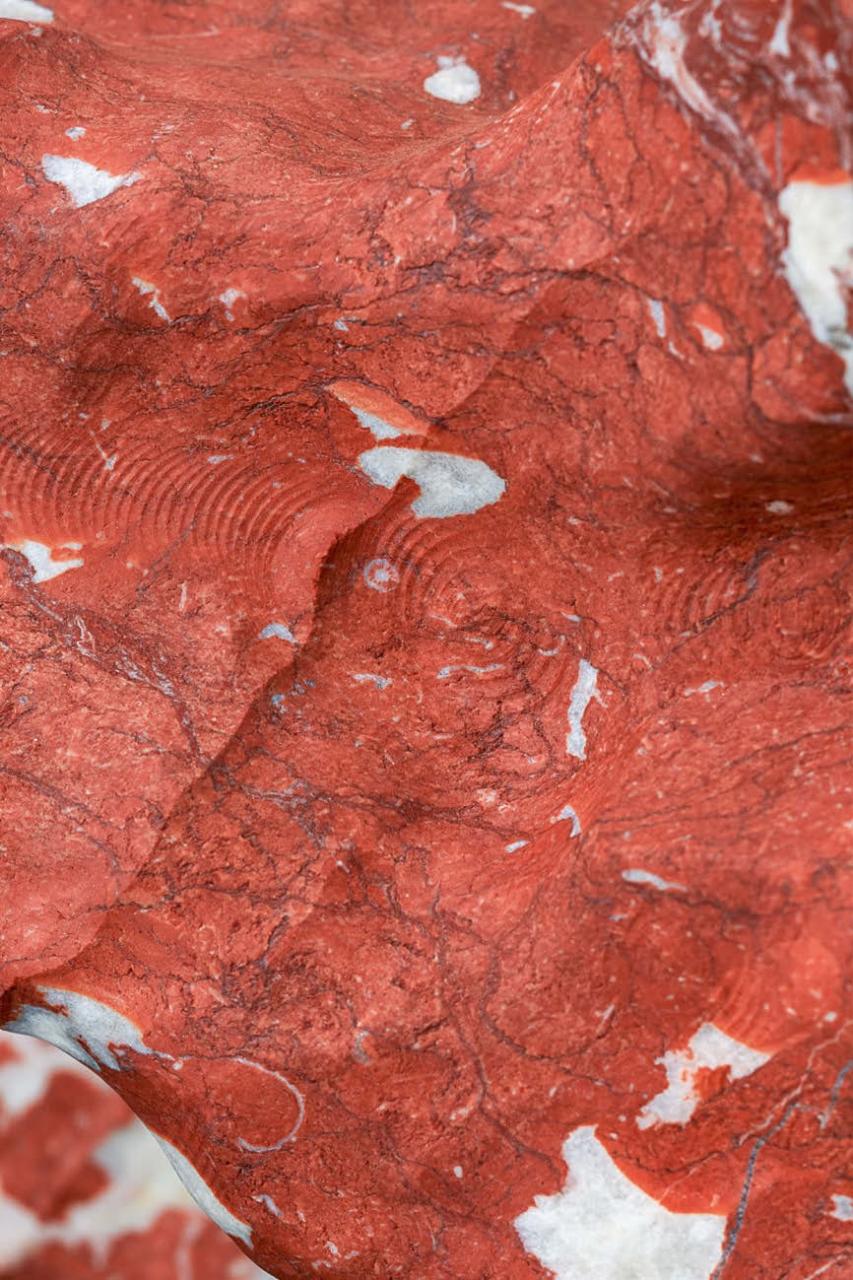

Yngve Holen(生于 1982 年)还研究了自然条件与技术可能性之间的当前关系,批判地审视了全球不断增长的消费社会中的资源使用情况。他参观了一家屠宰场,在那里,肉类行业将动物贬低为人类使用的对象。它被暴露在非人道的条件下,并以尽可能低的成本作为大规模产品引入食物链。 2014 年,霍伦用 3D 扫描仪扫描了半头牛,并用红色大理石重塑。其闪亮的材质类似于原材料的表面,就像石头的纹理类似于肉和肌肉纤维一样。大理石块在高度可调的舞台上展示,让人联想到各种贸易展览会上的产品展示。霍伦也一直关注如何重新利用视觉材料,如何将其从原始语境中提取出来并进一步开发。例如,在 2020 年获得 Overbeck 美术奖之际,他在吕贝克 Overbeck 协会的展览中使用了牛肉半块的扫描图像,以新的呈现环境展示它们,按主题排列,印在可行走地板的地毯上。在图案组合中,最初并不一定能识别出牛肉的两半。当观者走过这三个马蹄形的房间时,他能够在几个细节中辨认出肉体,这使得最初由富有表现力的配色方案引发的好奇心变成了一种不安的感觉。 [08–10]

2014 年,霍伦用 3D 扫描仪扫描了半头牛,并用红色大理石重塑。其闪亮的材质类似于原材料的表面,就像石头的纹理类似于肉体和肌肉纤维一样。

这里呈现的四种艺术立场证明了一代艺术家不仅利用了快速发展的数字时代的技术可能性,而且还深入参与视觉世界的流通及其多样化的解读和效果范围。虽然安迪·沃霍尔(1928-1987)已经利用了好莱坞和流行文化的方法,但这些艺术家利用广告、时尚和产品设计的美学来创造自己的形象。作为图像的消费者,他们成为新视觉世界的生产者,而技术设备和软件越来越多地被用作共同创作者。他们将图像从其原始语境中移除,并将其转移到新的组合以及其他语境中,这通常是跨文化可以理解的。接下来,我们将关注互联网上的一个小图像单元,即模因,它简化并体现了处理图像的多样化、多方面的过程,同时表明了基于拼贴和蒙太奇实践的图像组装原则及其在语境中的转变,具有长期存在的、历史性的制约作用。

二.审美差异

剧作家尼克·佩恩(生于 1984 年)通过他的戏剧《星座》在 2012 年于伦敦首演,为 21 世纪初的认识论快照撰写了一幅图画。这部作品的基本思想是假设存在多个平行宇宙,这些宇宙根据每个单独决定的意图进一步分支。因此,生命将由无数种变化组成。11这些不应被视为对现有现实的幻想的呈现,而应被视为真实存在的存在选择。让·鲍德里亚 (1929-2007) 在其散文《现实的痛苦》 (1978)中恰如其分地写道:“正如不可能确定现实的绝对水平一样,我们有可能创造出幻觉。” “两种不可能都属于同一个秩序。既然现实不再可能,那么幻觉也不再可能。” 12

他在他的模拟理论中对此进行了更具体的阐述,其中他假设了“模拟的三个顺序”。经过“模仿”和“生产”的时代,我们现在生活在“模拟”的时代。鲍德里亚认为,拟像的特征在于模型与图像、现实与想象之间无法区分,以及符号和图像普遍“缺乏指涉”,与现实越来越难以区分。 “现实消失在超现实主义中,消失在对现实的精确复制中,最好是基于另一种复制媒介——广告、摄影等——并且从一种媒介到另一种媒介,现实蒸发,成为死亡的寓言,但即使在毁灭中,它也得到了证实和提升:它成为现实本身,成为失去对象的拜物教——不再是表现的对象,而是狂喜的否定和仪式性的自我驱逐:超现实。”十三

现实真的像鲍德里亚猜测的那样消失了吗?图像和符号是否会因此失去参考?或者事实并非如此,不断的模拟创造了与旧世界相关的新现实?模因等难道不是对现有图像和文本材料的引用的典型例子,结合单独的图像发明,创造出一种在当前具有各自锚定的视觉语言吗? “首先,模因或许最好被理解为在人与人之间传递的文化信息单位,但逐渐呈现出一种共同的社会现象的维度,”传播学家利莫尔·希夫曼(生于 1974 年)写道。即使它们在微观层面传播,也会在宏观层面产生影响:模因塑造了社会群体的态度、行为和行动。[…] YouTube、Twitter、Facebook、维基百科以及其他类似的应用程序和网站都基于用户分发的内容[…]。这些网站是模因传播的“高速公路”:个人通过社交网络传播的内容可以在数小时内触达大众。14基于 Web 2.0 的参与逻辑,网络模因已成为日常交流的重要形式。它们“只有‘通过集体(通常是夸张的)符号学’才能展现其意义。因此,成为一个模因的过程必须在模因实践的背景下进行考量[…]。实践通常针对特定领域,需要‘已融入特定文化实践’的参与者[…]。参与者将特定的互动模式[…]内化于所谓的实践共同体中。” 15网络模因是佩恩戏剧标题中提到的各种星座吗?

为了澄清这个问题,有必要先简单概述一下这部戏剧:在一次聚会上,一位量子物理学家(专攻理论宇宙学)和一位养蜂人相遇并全神贯注地谈论着蜂蜜。两人成为一对情侣,观众陪伴他们经历恋爱中或多或少熟悉的场景。然而,它们并不遵循线性进程;相反,佩恩让主人公以不同的变化多次演绎每个场景,以便最小的变化导致不同的人生历程,不同的星座。养蜂人和量子物理学家的工作领域截然不同。一方面,是蜜蜂的功能性和结构性、高度社会化的社区形式;另一方面,是一个没有明确定义的宇宙,但新事物不断形成,新的决定不断做出,甚至最小的细节也可能导致根本性的后果。即使这些细节及其后果被“主动”实施,这也不是以各个行为者的主权决定的形式发生的,而是受到相互关系的制约。没有什么可以完全重复;即使有最小的偏差,一切都会变成不同的世界。 “面对无限的多元宇宙,我们一切行动的徒劳似乎无比明显,然而正是在最艰难的决定中[…]才蕴藏着实现更高境界的机会[…]。” [11] 16

佩恩的两位主角不断尝试不同的发展方式,最终达成共同的故事。

佩恩的两位主角不断尝试不同的发展方式,最终达成共同的故事。这种测试需要一定的游戏意愿,即质疑事物的能力,以便能够以好玩的方式使用它们,至少大致根据个人需要。这引出了文化历史学家约翰·赫伊津哈 (1872-1945) 在其著作《游戏人》中提出的论点。 《尝试确定文化的游戏元素》(1938 年)一书认为游戏的功能应被视为文化形成的因素。他认为,塑造文化的领域,例如科学、宗教、法律和政治,最初都是从游戏行为发展而来的,只是随着时间的推移通过仪式化才在制度上得以巩固。17教育家安德烈亚斯·弗利特纳 (Andreas Flitner, 1922-2016) 的思想延伸了赫伊津哈的解释,很有意思:在他看来,文化并不是简单地作为一种固定的库存从一代传给下一代,而是通过对已有内容的重新发现和再创造。18作为必要的文化进程的一部分,新开发的游戏实践也在不断支持这一点,并通过众多数字可能性开辟新的视野。19在社会模仿过程中,社会文化行动和行为受到检验,策略、信念和价值观产生并得到社会确认。20因此,游戏本身应该被理解为一种社交技能和一项持续的任务——是积极(共同)创造文化的先决条件。

关系思考

愿意如此重视这场比赛意味着要进行星座式思考。对此,特别是对于佩恩的戏剧,可以定义基本维度:首先,从关系的角度思考是至关重要的。将游戏(例如模因)理解为星座意味着将其理解为相互关系的关系和动态网络。佩恩阐明了只有当不同元素以某种方式相互关联或自我确立时,意义和重要性的维度才会出现。社会现象的意义和重要性不是一维的,而是在特定星座的形态和关系层面中产生的。21如果这些关系表现为动态的,也就是说,这些星座不被理解为静态的和主导的实体,那么人们就可以谈论表演性思维。在所有参与者的积极互动中,没有任何一个人能够控制事件的进展,而且也不是所有的星座都是相同的,佩恩戏剧中的星座总是不断出现新的或不同的。由此可以推断,它们“需要被执行”,并且由此产生的行动是共享的,因此需要集体执行。在各自的星座中,媒介性、身体和自我关系首先显露出来。22

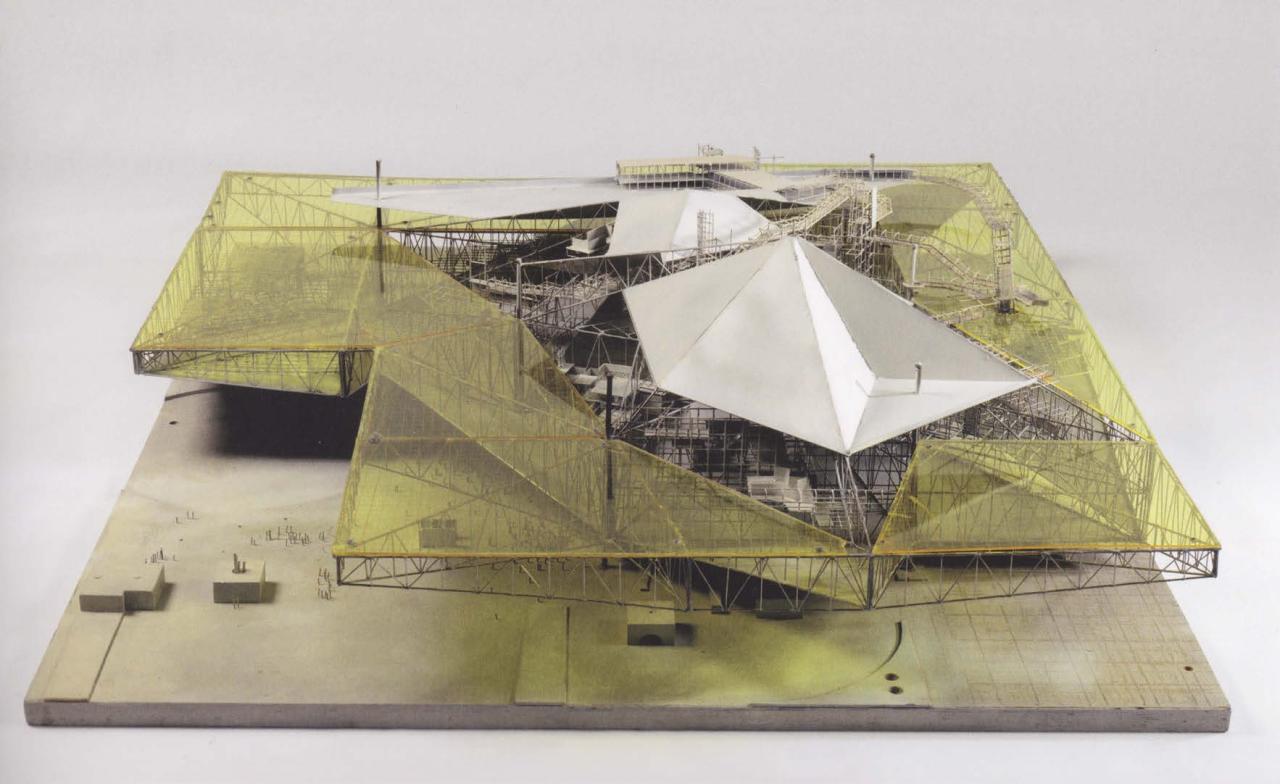

新巴比伦旨在连接不同层次的含义;这里的居民经常旅行,从而产生了自发的关系。由此引发的公共空间中的每一次干预和行动都会引发其他人的反应。

对于通过有趣的互动而产生的模因和其他媒体图像星座和概念,重要的是不要将它们简化为孤立和自给自足的实践,而是要在其他实践和版本的背景下考虑它们,并将它们相互关联。各种图像制作过程中的媒体变化必须作为星座来关注,即理解为不同参与者之间相互交织的关系、表演性、去中心化和构成性关系。23正是在这样的星座中,嬉戏的时刻,“游戏人”的想法占据了主导地位,情境主义国际运动的代表们(成立于 1957 年,一直存在到 1972 年)进行了思考。这个群体包括来自许多国家的建筑师、艺术家、作家和理论家(例如,居伊·德波,1931 – 1994 年,以及阿斯格·约恩,1914 – 1973 年)。从 1956 年起,荷兰艺术家康斯坦特 (1920 – 2005) 以新巴比伦为名发展了一种乌托邦式的生活概念,即一个没有边界的开放城市,一个灵活的生活环境,超越了城市作为身份场所的传统观念。新巴比伦旨在连接不同层次的含义;这里的居民经常旅行,从而产生了自发的关系。由此引发的公共空间中的每一次干预和行动都会引发其他人的反应。 [12]

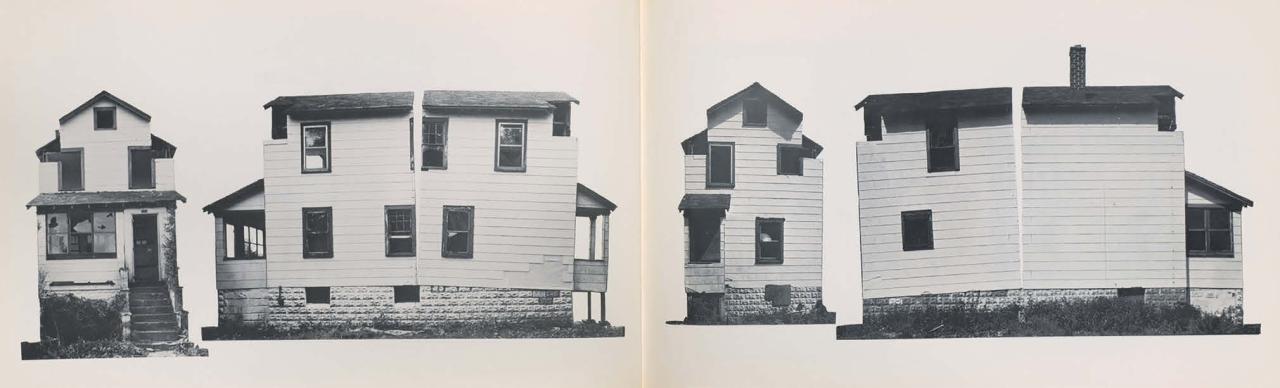

这种关于城市空间变化的思考塑造了情境主义国际对消费社会的批判以及其整体反资本主义立场。应该在公共空间中创造一些需要重新思考先前社会条件的情况。该运动的一个挑衅性口号是“Ne travaillez jamais”(永不工作),其联合创始人德波于 1953 年将其喷在巴黎的一面墙上。为了对这座城市产生直接影响,阿姆斯特丹的计划是突破博物馆的围墙。戈登·马塔-克拉克 (Gordon Matta-Clark,1943-1978 年) 后来设计了具有此类建筑突破的雕塑作品,而建筑师雷姆·库哈斯 (Rem Koolhaas,生于 1944 年) 表示,他深受康斯坦特关于新巴比伦的理念的影响。合作社的理念对于情境主义国际来说一直很重要。例如,阿斯格·约恩 (Asger Jorn)、伊夫·克莱因 (Yves Klein,1928 – 1962)、拉尔夫·拉姆尼 (Ralph Rumney,1934 – 2002)、丁雄泉 (Walasse Ting,1929 – 2010) 和莫里斯·怀卡特 (Maurice Wyckaert,1923 – 1996) 等艺术家创作了大量合作作品,旨在强调共同关注的问题。24 [13+14]

这些将个体图像查找过程集体合并的可能性表征了社交网络中图像、文本和其他数据的交换,例如通过模因来实现。它们允许您随时访问现有的数字化资料;任何人都可以点赞、扩展、发送。其他用户无需与志同道合的人进行个人联系即可参与。因此,编辑过的图像处于一个循环过程中,该过程的速度可能很快,具体取决于人们对手头材料的普遍兴趣。 2018 年,柏林世界文化之家举办的“最危险的游戏” [15]展览清楚地表明,这些图像语境的转变一直被用作一种创作原则,该展览为人们提供了对国际情境主义运动的多方面洞察。策展人设计的一面墙上展示了 1968 年巴黎警方档案馆的照片,对面的墙纸是同年奥托公司打开的邮购目录。时尚公司 Gucci 于 2018 年制作的广告视频也使用了来自警方档案的图像,进一步补充了这一组合。这些并置清楚地表明了激进的反对派,以其对现有社会关系的形象逆转和其定义性意象,一直被商品世界所取代——反抗是个人需求的标志。原则上,当今社交网络中任何具备必要技术能力的人都可以实现这些程序;模因的蒙太奇原则就是一个典型例子。

三模因的历史维度

“meme” 一词由理查德·道金斯 (1941 年出生) 创造性创造,在科学语境中,其拼写与“mem”略有不同。其中包括“旋律、思想、流行语、时尚、制陶或制弓的艺术”。25他认为它们是基因的文化对应物,因此也是进化的复制因子。他所说的模因的“生育力”,即其进一步传播的潜力和广播效果,至关重要——一个想法或概念的传播和变化决定了基本的想法。26道金斯认为这种语境下不存在“媒介或符号学特异性”,27也就是说,模因可以是“例如,一张图片或一段视频、一个短语、一段较长的文本、一种对话模式、一种文本结构或一个反复出现的拼写错误;基本上任何可以被模仿和变化的东西都可以成为模因。” 28这个具体的描述,就是互联网上同名图文结合现象的典型例子。首先,它是一种可以以多种方式设计的人工制品,由图形和/或语言成分组成,并产生于“集体符号学”。29这个术语意味着,个人可以创造出具有模因的独特产品,吸引更大群体的注意,但只有这个集体才能通过改造和/或扩展来实现该作品的模因化——本着道金斯的精神。三十

关于原始模因概念在互联网上的转移,以及其参与原则和Web 2.0修改,可以确定三个特点:首先,模因由个人逐渐传播到更大的社区或所有感兴趣的互联网用户,然后通过复制和模仿进行再生产,最后是流通,由此通过竞争和选择引发人们的兴趣。在口头交流中,人们通过感官体验模因,随后进行认知加工,然后“重新包装”并传递给他人。在这个过程中,模因通常会改变其形式和内容——几乎不可能用完全相同的措辞复述一个笑话。然而,在数字时代,人们无需重新包装模因:他们可以通过转发、链接或复制来传播其内容。31重新包装是通过 Photoshop 等技术手段或添加声音以视觉混音的形式进行的。众多的数字应用变体导致了各种各样的交流意图和行动。由于使用相同主题的模因具有相似性,因此它们具有序列美感。然而,在此背景下,这不应被贬低为翁贝托·埃科(1932-2016)所描述的单纯的“重复的艺术”。三十二

根据媒体学者凯文·保利克(Kevin Paulik,生于1991年)的观点,连续性存在于“当各个部分彼此呈现出一种图式相似性时,由此产生的结构既提供了方向性和稳定性,也为变化留出了空间,而不必局限于单一媒介。简而言之:系列是一个语义结构维护的过程。” 33数字媒体使得追踪模因的发展和传播成为可能,从而分析观看习惯和用户反应,进一步优化了这一过程,使“竞争”和“选择”的可见方面成为其传播的重要组成部分。在下载某些东西、重新拍摄视频等之前,它们在个人考虑中起着关键作用。三十四

例如,尽管利莫尔·希夫曼 (Limor Shifman) 将模因的历史脉络定位在数字时代之前,看到了它与涂鸦的相似之处,但她指出,除了相似之处之外,传统创作和基于互联网的创作之间还存在差异。界限“指的是个人拥有的对整个模因图景的了解。在互联网时代之前,每个人接触到的模因表现形式非常有限——一个人一生中可能见过(某种涂鸦)十几次,但可能不会更多。由于模因主要出现在户外墙壁或砖石上,其传播的真实范围始终不为人知。模因在‘现实世界’中的存在往往转瞬即逝,因为它基于摄影捕捉到的瞬间。然而,整个作品在网上却异常生动:只需点击几下鼠标,就能访问数百个版本[…]。” 35在她的研究中,希夫曼忽略了一个事实,那就是,她所认定的传统模因不仅包括涂鸦,比如居伊·德波 1953 年提到的涂鸦(“永不工作”),还有带有讽刺意味的漫画和连环画36,或者在艺术中也包括达达主义的拼贴画,比如约翰·哈特菲尔德(1891 – 1968 年)或库尔特·施维特斯(1887 – 1948 年),波普艺术代表人物比如爱德华多·保罗齐(1924 – 2005 年)和罗伯特·劳申伯格(1925 – 2008 年),以及阿菲奇主义者的作品,比如雷蒙德·海因斯(1926 – 2005 年)或雅克·德拉维莱格莱(生于 1926 年)。37因此,数字模因的实现方式并不是一种新的视觉表达形式。 [16 – 19]

模因的前身

希夫曼认为,传统模因和互联网模因之间存在另一个关键区别,她将此归因于各自创作者的立场:“模因视频和照片尤其注重表演性自我。上传者既是模因的载体,也是其信息的载体:他们的脸和/或身体是不可或缺的组成部分。因此,这些模因象征着一种深植于个人品牌塑造和战略性自我商业化的文化。” 38这种评估也不是一种代表网络模因独有特征的现象。在这方面,人们会想到戏剧、哑剧和表演中的表演和艺术表现形式,其中主角扮演的角色通过他们的个性传达某种信息,这也可以产生操纵效果。它们也成为传达预期信息的媒介。我们还应该考虑安迪·沃霍尔和约瑟夫·博伊斯(1921-1986)的自我营销策略。

希夫曼完全正确,通过互联网模因的传播程度以及每个人(而不仅仅是一小部分感兴趣的人)参与的可能性已经达到了前所未有的水平,这产生了难以预测的效果,无论是作为幽默批评还是出于宣传目的。非基于位置的参与也是一个新的设计标准。然而,这些显著扩展的可能性并不是构图和创作方面的新视觉成就;它们是技术快速发展的结果。近年来,每当人们从社会学、媒体或文化研究等角度来论述网络模因时,总会反复出现这样的印象:实际的创作过程代表着一种新奇事物。39下面我们将从透视角度来阐述这一观点,并在处理这方面的图像时参考图像科学和艺术史的传统。基于互联网的模因代表了数字时代技术进步的必然结果。

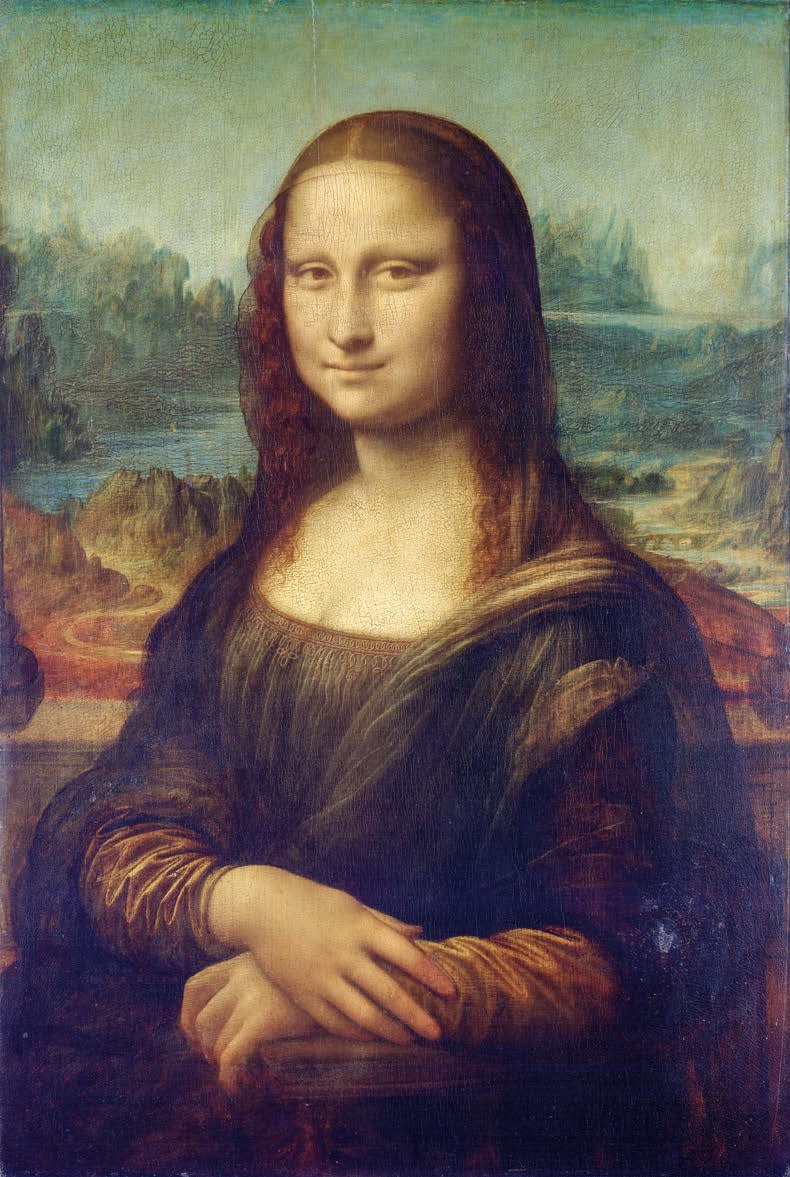

列奥纳多·达·芬奇 (1452 – 1519) 的《蒙娜丽莎》 (约 1503 年)就是在数字媒体之外也得到广泛传播的典型例子。这幅画创作于文艺复兴鼎盛时期,现藏于巴黎卢浮宫,是世界上最著名的艺术作品之一,这不仅因为它悠久的历史,也因为它在 1911 年的一次失窃而更加丰富了它的历史。造成这一现象的原因包括画中人物的身份悬而未决,以及备受争议的、据称是神秘的微笑。由于由此产生的神话,这幅画至今仍然受到公众的极大关注。据估计,卢浮宫数百万游客中有 80% 到 90% 只是为了一睹《蒙娜丽莎》而来。 40

因此,像基于蒙娜丽莎图案的网络模因是一种变体模式,经过修改后可以用于各种场合。它的外观越多样化,就越受欢迎。

1919年,达·芬奇逝世400周年之际,马塞尔·杜尚在巴黎购买了这幅作品的一幅小版复制品,并用寥寥数笔为这位女士画上了小胡子和山羊胡,并配上文字“LHOOQ”[01]。这些字母是一种文字游戏,用法语发音时,结果是“Elle a chaud au cul”这句话,用英语发音则是“她有一个性感的屁股”——这是一种图文组合,早在数字时代之前就根据互联网模因的原理发挥作用。 [02, 20, 21] 在杜尚重新制作了大约 30 幅《蒙娜丽莎》的复制品之后,安迪·沃霍尔创作了几幅《蒙娜丽莎》主题的改编作品,其中一幅《三十比一幅好》(1963 年)因其超大尺寸(279.4 × 240 厘米)而尤为引人注目。 [22] 这 30 幅黑白印刷品的技术执行有时显得非常粗糙,几乎是业余的,似乎反映了大众媒体复制行业的质量标准。最终,他的改编可以被理解为对单一艺术作品的赞美、对同一主题的模仿的连续安排的讽刺性评论,作为互联网上模因原则的正式前身。

作为数字版本,其影响范围远远超出了杜尚和沃霍尔的艺术背景,现在基于这幅画作的表情包也同样多:蒙娜丽莎有时是鸭子脸,有时是蓬乱的头发和黑眼圈,或者为了应对疫情,戴着口罩隔离——这个名单可以无限延长。无论是在线还是离线,这本艺术史的原始版本都以多种变体形式不断出现,这些变体或多或少与原画有所不同,从而产生了新的意义背景,最终,由于大量的覆盖和复制,这些意义背景不需要了解原作及其创作背景。因此,像基于蒙娜丽莎图案的网络模因是一种变体模式,经过修改后可以用于各种场合。它的外观越多样化,就越受欢迎。

沃霍尔的改编可以被理解为对单一艺术作品的赞美的讽刺性评论,对同一主题的模仿的连续排列是互联网上模因原则的正式前身。

模因本质上是不可理解的。它们用于非常特定的互联网论坛中进行交流,并要求读者或查看者检索或已经拥有它们提供的信息,以便最终理解图像和文本内容。只有理解了,传播才会发生,这确保了模因的存在。当个人将一件文物放到网上时,它会通过“点赞”和“投票”,以及用户的密集发布而变得更加受欢迎。通过上述“集体符号学”的过程,变体不断出现,并不断扩展,最终达到极高的知名度,使文物——比如《蒙娜丽莎》 ——成为一个模因。如果某个变体由于其在互联网上的使用频率而变得常规化,即被确立为模因,那么就会出现与之不同的变体。通过这种方式,一件文物被反复重新语境化,并被赋予其他视觉和语言元素。

主题作为象征

为了展示朝着模因的创作方式发展的更广泛的美学路线,处理一个引人注目的、更普遍的主题是有用的,该图像在许多方面都是各种话语的重要组成部分,例如文化理论或人类学的话语,其历史可以追溯到史前时代。其中一个主题就是手,作为人类的基本工具,手充当着人体与创造性行动可能性之间的接口,最终引出其他工具,从而进行操作。41除了岩石上雕刻和绘制的众多动物和各种物体的图像外,史前印记和手的轮廓也是绘画表达的原型类型——主要在法国和西班牙的旧石器时代晚期洞穴中发现和详细研究。42在这里,手要么以正片形式出现,因为它们被涂上墨水并压在墙上,要么以负片形式出现,其中伸出的手被放在上面并在周围进行绘画。关于手、手的影响以及它留下的痕迹的讨论开辟了发育生物学、心理学、行为理论、文化研究、哲学和艺术论述的广阔领域。43在此背景下,手不仅作为一种主题而引人注目,而且作为符号、文字以及文化和艺术品的生产者也引人注目。它是手势的执行器官;它启动沟通过程或标志着沟通过程的结束。同时,手势也表示团结,例如握手,表示信任的问候和告别,以及合作伙伴之间的契约。它可以消除可能存在的任何陌生感。尽管存在差异,但在不同的文化中,手都被视为一种产生和发出信号的信号器官,并且其本身也是一个信号器官——手的图像具有象征意义和多样性。 [23–25]

莱纳·马利亚·里尔克(1875-1926)对奥古斯特·罗丹(1840-1917)的手部雕塑作品十分着迷:“……手,独立的小手,不属于任何躯体,而是鲜活的生命。它们直立着,烦躁不安,五根毛茸茸的手指仿佛地狱犬的五个脖子在咆哮。它们行走着,沉睡着,苏醒着;它们有罪恶的手,背负着遗传负担的手,还有疲惫的手,不再渴望任何东西,躺在角落里,像病畜一样,知道无人能救。[…]手有其历史;它们实际上拥有自己的文化,独特的美;它们被赋予发展自己方式、欲望、感受、情绪和爱好的权利。”四十四

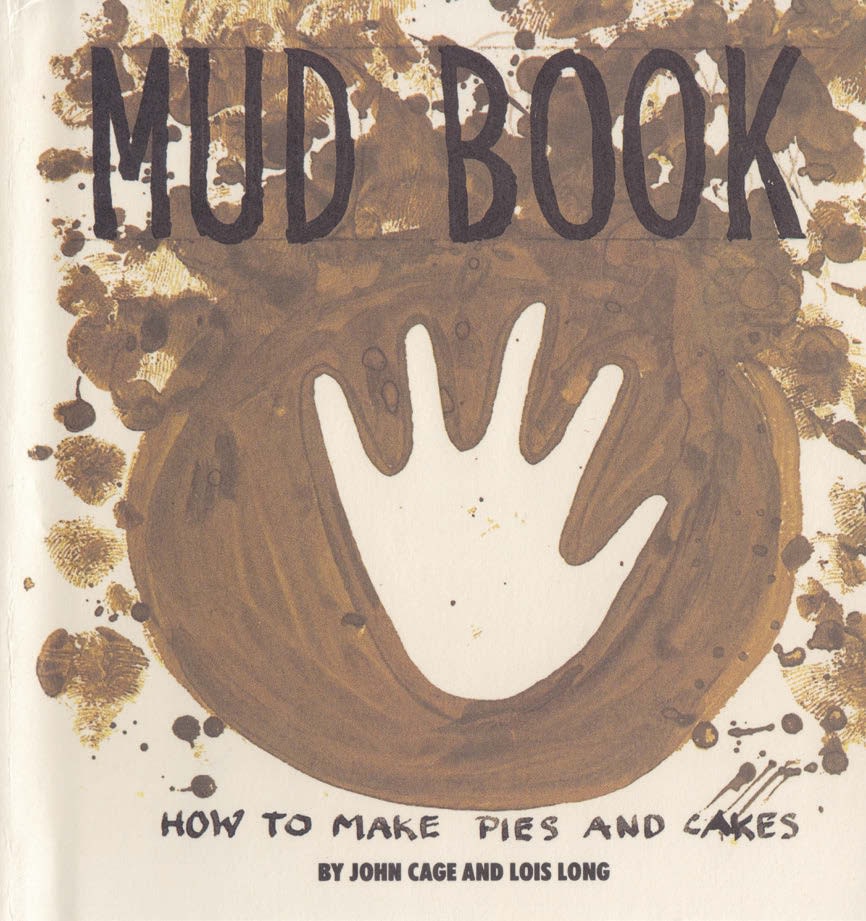

手的这些多面性,以及它们所转化成的众多图案,至今仍可以在互联网上的模因中找到。 20 世纪 50 年代中期,所谓的《泥书》问世了。如何制作馅饼和蛋糕——约翰·凯奇(1912-1992)和洛伊丝·朗(1901-1974)[26]著,作为用泥土烘烤蛋糕的指南。45在 1988 年首次出版的版本中,护封已经说明了哪种工具对此最为重要:手,在图片的中心可以看到它的白色轮廓,周围是赭石色的区域和斑点。与此构图相得益彰的是,书的内部以白色为背景,印有赭石色的手印,这是直接手工处理泥土的结果。 《泥书》是一种美学的具体体现,它强调由双手引发的加工材料与最终产品之间的相互作用。

史前手印和轮廓是绘画表达的典型类型之一。

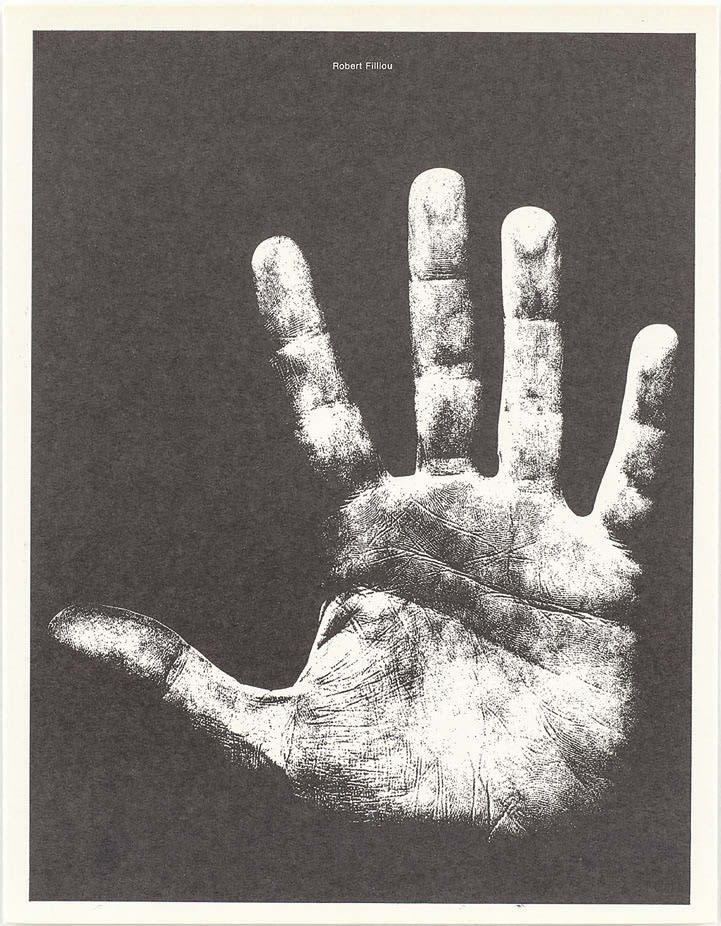

手是特殊的、个体的痕迹,作为印记,它传达了创作者的某种真实性,正如史前洞穴壁画所证明的那样,这种真实性可以比实际创作的时间更长。当人们谈论个人笔迹时,人们会表达个人的特征,例如突出个人书写手势或艺术风格的痕迹。你能通过一只特殊的手来识别一位艺术家吗?罗伯特·菲利欧(Robert Filliou,1926 年 – 1987 年)[27] 为探究这个问题,于 1967 年让摄影师斯科特·海德(Scott Hyde,1926 年出生)拍摄了包括约翰·凯奇、克里斯托(1935 年 – 2020 年)、罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein,1923 年 – 1997 年)和安迪·沃霍尔在内的 24 位艺术家的手掌,从而发起了一场手部展览。尽管在文化史上,艺术家的手经常被颂扬为某种特殊事物的象征,但肉眼无法真正读懂菲利乌所选取的二十四个例子中的艺术家之手。然而,文学与媒体学者约亨·霍里施(Jochen Hörisch,生于1951年)认为,它“不仅仅是一个自信自我的顺从器官,其物理中心和具体的物理位置仍未确定。然而,手仍然是肢体的末端,尽管它们渴望独立,却无法获得心灵、意识和自我认知的哲学地位”。46

但菲利乌在项目开始时就想要强调的是个人特色:“我清楚地认识到,艺术的关键可能在于理解每条线条、手的每个部分的含义以及它的形状。” 47最后,当然还有手的个体特征,但另一方面,关于相应的人及其在面相学或病理学意义上的特征的详细结论被排除在外。

有手的历史;他们实际上有自己的文化,自己独特的美;他们被赋予了拥有自己发展、自己的欲望、感受、奇想和爱好的权利。 ——莱纳·玛丽亚·里尔克,奥古斯特·罗丹,1913

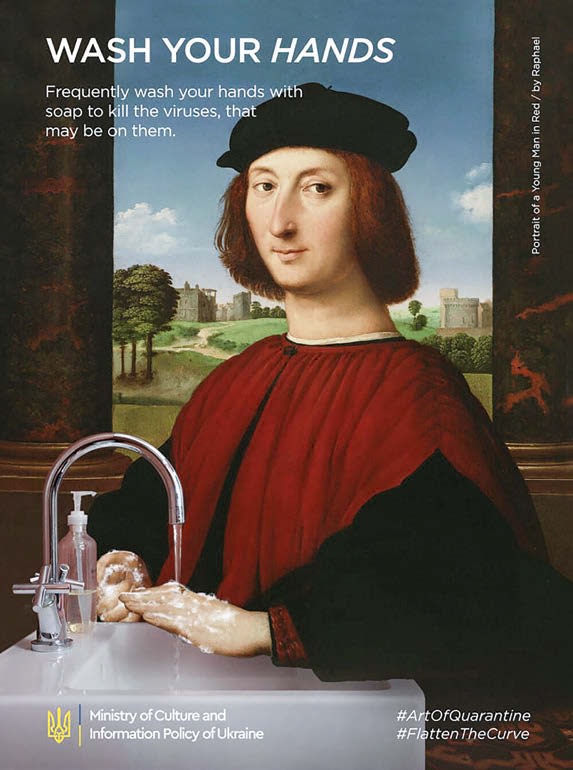

手印不仅留下痕迹,还表达了各自的个性的快照。史前洞穴究竟是代表着与超然领域的一种交流形式、对自然资源的敬意,还是仅仅是一种炫耀的痕迹,目前尚不清楚。尽管如此,复制品中的手已作为跨文化的可识别符号保存了数千年。它见证了一个逝去的时代,见证了那些已无迹可寻的创造者,指向遥远的祖先,使他们的思想、仪式和程序显得如此奇特。以手的图案为例,这种发展可以追溯到数字时代,其中,除其他外,传统上通过模因使用的手势被转移到其他语境中,通常带有讽刺意味。在乌克兰文化和信息政策部的支持下,总部位于基辅的传播机构 Looma 在其“隔离艺术”活动中,采用了艺术史上的著名作品,包括雅克·路易·大卫 (1748 – 1825)、勒内·马格利特 (1898 – 1967)、米开朗基罗 (1475 – 1564)、拉斐尔 (1483 – 1520) 和乔瓦尼·巴蒂斯塔·萨尔维 (1609 – 1685) 的作品,以引起人们对冠状病毒大流行期间卫生措施重要性的关注。 [33 –35]

手势图案的发展可以追溯到数字时代,传统上通过模因等使用的手势被转移到其他语境中,通常带有讽刺意味。

例如,拉斐尔的画作《红衣青年肖像》 (约 1505 年)展示了标题中提到的人物,但双手已更改:主人公在数字安装的洗脸盆中洗手,洗脸盆配有现在的皂液器,旁边还有文字指示“洗手”。 [33] 另一段蒙太奇画面中,萨尔维 1670 年的画作中祈祷的圣母戴着蓝色一次性手套,体现了“戴上手套”的呼吁。 [35] 互联网上有大量关于冠状病毒大流行的表情包,反映了不同的社会情绪,包括对卫生措施的讽刺评论。

例如,此背景下的另一个模因展示了一只张开手指的手。这些都严重变形,拇指和小指特别肿胀,食指伸长。添加的文字表明,这种有机转变据称是在使用洗手液后发生的。因此,在互联网上可以找到与冠状病毒大流行相关的各种表情包,它们既可以参考现有的模板,也可以展示新的图文创作——不仅仅是关于手的图案。在他们各自的表现方式中,他们反复表现出一种传统的态度,这种态度很容易识别,至少对于熟悉这些主题的人来说是这样。 [28–32]

四模因领域

当考虑模因的历史起源时,就会出现这样的问题:这种分析对于讨论其领域意味着什么。您的图像、文本或两者元素的组合的背景是什么?戈特弗里德·伯姆(Gottfried Boehm,生于1942年)创立的“图像转向”这一术语触及了一个根本问题:图像是否创造意义,即图像是否有其自身的内容。48在处理图像时,他看到了语言的问题,即当语言主导图像时:“足智多谋的诠释者[…]将图像揭示为对最初所说的内容进行加密转换的结果,”Boehm 说。 “任何人如果过分强调图像背后的文字,最终都不可避免地会导致语言的主导地位,而这种主导地位实际上会‘忽视’图像的所有可能性。” 49

作为一种精髓,他认识到“语言之外还有广阔的意义空间,难以想象的视觉、声音、手势、面部表情和动作空间。它们不需要通过文字进行重新加工或后续证明。” 50艺术史学家阿比·瓦尔堡(Aby Warburg,1866-1929)在 20 世纪 20 年代通过他的项目“Mnemosyne”创建了一本插图地图集,试图阐明古代至今的影响。为此,他将艺术作品的照片按主题分类,钉在黑色布条上,并与邮票、时事新闻照片和广告海报的照片结合在一起。通过这个项目,他探索了一种不再仅仅基于艺术史的图像科学方法,可以被视为当今视觉和数字化世界的灵感来源。51 [36]

在 Boehm 提出“图像转向”的几年前,WJT Mitchell(生于 1942 年)在 20 世纪 90 年代初将他的思想集中在图像转向上,即“图画转向”,关注的重点不是图像的意义,而是图像在日常生活和科学中的应用。在他看来,这对概念代表了对图像的参与,“作为视觉、装置、机构、话语、身体和形象性的复杂相互作用”。人们认识到,观看的形式(看、凝视、[…]、观察实践、监视和视觉愉悦)代表着一个与阅读的各种形式(破译、解码、解释等)同样深刻的问题,并且视觉体验[…]不能完全用文本模型来解释。52 Boehm 和 Mitchell 都将图像置于分析的中心;语言是他们考虑中固有的。

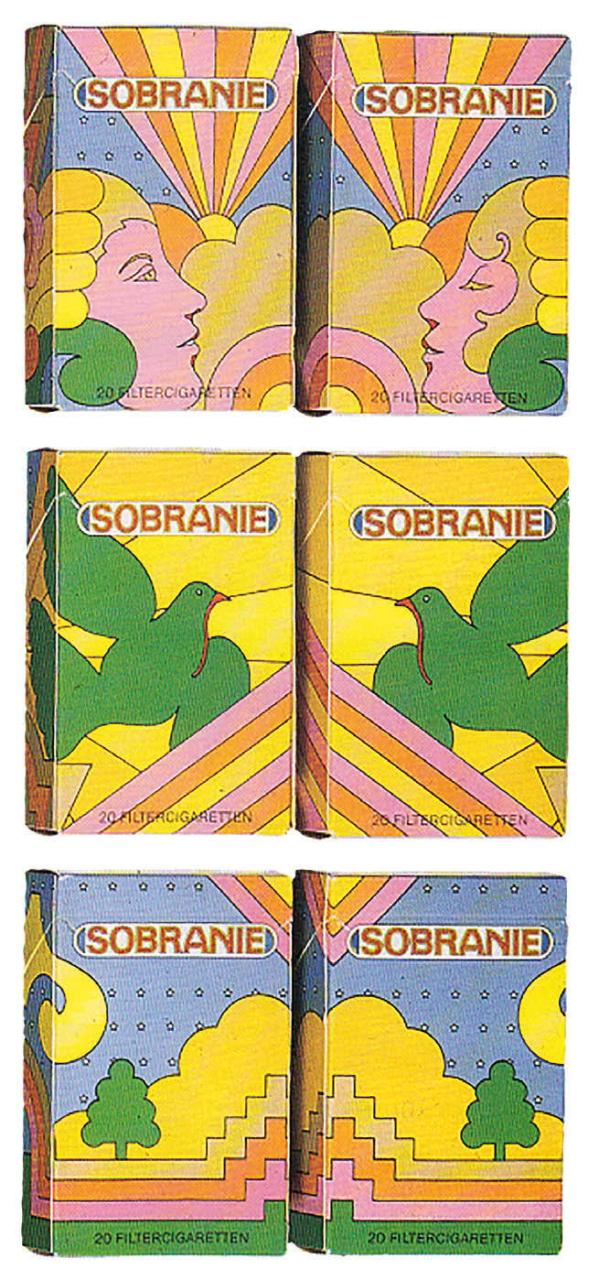

他们两人都认为,在大多数相关的科学研究中,语言优先,而图像则被推到了次要地位。相反,像哈特穆特·施托克尔(Hartmut Stöckl,1965 年出生)这样的语言学家认为,图像语言学是必要的,而许多“符号学、哲学传播学研究……忽视了一个重要事实,即图像很少在我们社会的传播环境中独立存在,而是大多与语言和其他符号系统联系在一起。” 53模因是这种组合构造的典型例子,因为图像“与整个文本中的其他符号模式相链接”。54就模因而言,这些符号模态指的是书面语言贡献,它们以不同的形式代表了一种补救形式:“所有媒体都在补救的循环中依赖于其他媒体。” 55互联网上的模因基于从日常生活中获取的图像,从政治到流行文化,多种多样,因此“在新的环境和媒体中被重新使用”。56因此,模因似乎与众多将图像与文字或文字与图像结合在一起的广告活动并无显著区别,这些广告活动的特定目的是吸引注意力,最多只能促成广告产品的购买。57这一策略的历史可以追溯到很久以前,在庞贝古城发掘过程中发现的广告牌上已经可以看到它的存在。

互联网上的模因基于从日常生活中获取的图像,从政治到流行文化,种类繁多,因此“在新的背景和媒体中被重新使用”。

如果我们考察不同时期的广告产品,就会发现这种经过深思熟虑的、能给人留下深刻印象的策略性模式始终与各个时代和相关需求相适应:例如,19 世纪末的食品铁盒包装上,用风格化的快乐儿童图画为可可做广告;众多图文结合的香烟广告 [37+38],反复将烟草消费置于独立和渴望自由(通常针对性别)的背景下;或是多方面的化妆品广告,比如 1979 年出生的 Jil Sander [39] 的广告,左边是这位时装设计师的肖像,下面是她的名字(就像模因中的布景和戏剧结构),右边是她所宣传的产品——一款男士香水,下面写着“Pure Man”(纯粹的男人)(就像模因中的妙语和妙语)。这里传达的信息很明确:只有这款由创作者亲自以她的肖像、迷人的女性外观进行推广的产品,才代表了完美无瑕、纯洁无瑕的男人的理念。58

即使模因中的图像-文本组合的设计原则似乎已经在这里被预见到了,但广告和数字图像挪用之间存在着一个关键的区别:模因可以由用户自己在互联网上构建,并且可以由任何感兴趣的人在日常交流中进行修改和变化。尽管它们通常能够被较大的群体所理解,但它们可以揭示非常个性化的需求和观点或传达独特的信息。有趣的是,在这种背景下,模因在广告活动中逐渐被重新语境化,例如媒体公司维珍传媒 (Virgin Media) 的广告活动[40]就是一个例外,它将已经成熟的数字模因与印刷媒体联系起来。她使用了所谓的“成功小子”这个形象,这个形象在互联网上以多种变体流传:一个小孩握紧拳头并做出相应的面部表情来表达决心。因此,附带的文字是:“蒂姆刚刚意识到他的父母可以免费获得高清频道。”图文结合的广告效果极佳。

情境转变

图像再语境化这一方面由众多挪用艺术的代表人物加以体现,例如理查德·普林斯(生于 1949 年)[43+44] 对其广告图像的改编。最著名的主题之一是万宝路香烟广告中的牛仔,从 1980 年到 1987 年,他通过摄影的方式将其重新演绎成多种不同的版本 – 但始终没有使用广告中使用的附加文字。本系列展示了他的摄影策略,包括拍摄、裁剪、聚焦和散焦再现以及着色的方法。即使没有文字,牛仔图案也具有很高的辨识度,至少对于那些经历过 20 世纪 80 年代日常生活的人来说是如此,因为当时万宝路广告在世界各地随处可见。这些图像旨在在广告活动以及产品中传达的感觉正是 Prince 在改编过程中感兴趣的方面。然而,在没有这些按广告产品分类的图像的原始背景的情况下,他试图创造自由的神话,冒险家和无敌的孤独者的缩影——甚至不知道其衍生品。缺失的文本不会影响与之相关的感受。

一些语言学家通常认为图像是文本现象(普林斯在其艺术作品中反驳了这一观点),并将文本功能描述为模因的关键,与此相反,59大量作品证明,图像也可以作为纯粹的图像蒙太奇发挥作用。除了以《蒙娜丽莎》为主题的例子外,还有许多其他例子,例如美国政治家伯尼·桑德斯(生于 1941 年)[41+42] 在 2021 年 1 月底总统乔·拜登(生于 1942 年)的就职典礼上创作的一幅主题画。由于新冠疫情,他坐在折叠椅上,与其他参与者保持着很远的距离,脸上戴着医用口罩。为了抵御寒冷,他穿了一件冬衣,戴着厚厚的针织羊毛手套。他弯腰驼背,双腿交叉,双手叠放在一起,引起了大家的欢笑,因此这个主题很快就成为了互联网上以#bernie 标签为标签的模因,有各种变体,经常出现在其他图片中,没有任何文字陪伴。例如,桑德斯的雕塑并非摆放在那里的蕾妮·辛特尼斯(Renée Sintenis,1888-1965)的雕塑《达芙妮》 (Daphne,1930 年),而是摆放在吕贝克艺术协会奥弗贝克协会(Overbeck Society)的观赏花园的基座上,或者被拼贴到艺术品或行为中,并坐在玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramović)2010 年在纽约现代艺术博物馆的行为艺术作品《艺术家在场》(The Artist is Present)的对面。众多蒙娜丽莎的模因或桑德斯的这些主题变体表明,它们可以在没有文字的情况下很好地成为互联网图像中的交流元素。甚至在呼吁视觉语言学之前,“关于‘表演’和‘表演性’的争论就源于语言理论,并席卷了社会、文化和艺术研究,它使对文本和表现的关注相对化,并发现了文化在行动、表演、仪式和惯例中的重要性”。60

另一个不需要语言的数字图像领域是加密艺术领域的所谓 NFT(非同质化代币),可以大致翻译为“不可互换的代币”。加密艺术以及 NFT 都基于区块链技术。这使得在线艺术品和视频的购买者能够获得真实性和所有权证书,以防止其被复制。只有他们才能决定在什么条件下可以获得艺术作品。与原则上可由任何用户进一步开发的模因不同,NFT 有可能受到所有者的限制。尽管如此,乌尔斯·菲舍尔(Urs Fischer,生于 1973 年)[45] 和达米恩·赫斯特(Damien Hirst,生于 1965 年)等创作 NFT 的艺术家,使用了也用于模因的典型蒙太奇技术。

2021年初,佳士得拍卖行的一场拍卖会短暂地引起了公众对NFT的广泛关注,因为一位此前在艺术界相对不为人知的艺术家的作品以6930万美元的天价被拍卖。该作品是 Beeple(本名 Mike Winkelmann,1981 年出生)提供的一组数字图像,标题为《Everydays: The First 5,000 Days》,JPG 格式,尺寸为 21,069 × 21,069 像素(319,168,313 字节)。该作品由图像组成,自 2007 年以来,他每天都会在 Tumblr 在线平台发布其中一张图片。该作品受到了关注,尤其是在网络上,吸引了许多用户仔细观看这些图像。研究结果表明,根据个人经历和文化背景,人们对图像中的主题及其各自的构图的感知会有何不同。个别用户以个别图像实例指责作者存在性别歧视或种族歧视,导致整部作品的经济价值迅速下跌,如同金融市场上的股票一样。

创作 NFT 的乌尔斯·菲舍尔 (Urs Fischer) 和达米恩·赫斯特 (Damien Hirst) 等艺术家使用了也用于模因的典型蒙太奇技术。

尽管如此,正如广告中的例子所示,也存在主要以图文形式呈现的交流形式。这种相互关系在“新肖像”系列中也至关重要,理查德·普林斯自 2014 年以来就凭借该系列作品引起轰动。他展示了不同情况下的知名或不知名人物的照片,并在大屏幕上摆出他们相应的 Instagram 帖子的姿势。每次展示该系列的作品时,媒体界都会因为这种直接挪用而表示强烈愤慨,这种直接挪用是 Prince 作品的整体特征。如果没有文字贡献,这些作品将被视为肖像照片,但与社交网络上发布的文字相结合,它们揭示了新的自我表现形式的画面。尽管许多用户可以通过社交媒体访问原著,但许多主人公认为,在 Prince 的改编中,他们的个人权利受到了侵犯。反对意见并非针对法律主张——“合理使用”原则允许艺术家在遵守某些规则的情况下使用他人受版权保护的作品——而是针对道德问题。由于这一已公开但仍被认为或多或少私密的情况被从智能手机的小显示屏中移除并展示在白色立方体中,因此这种呈现方式可能突然被视为一种耻辱,即使在数字世界之外的影响力要小得多。

五、图像-文本组合作为反讽手段

马丁·基彭伯格(1953-1997)也多次提供了图像和文本之间可理解的结合的例子[46],他经常使用传统的绘画手段。在由两部分组成的作品《恐怖分子/游客》(1997)中,可以看到两个衣着厚重的人,都戴着帽子,穿着厚外套,围巾几乎完全遮住了他们的脸;只有眼睛可以辨认——在一种情况下可以辨认得更多,在另一种情况下则较难辨认。每幅画中的人物下方都分别写有“恐怖分子”和“游客”两个字,右边裹着围巾的人暗示着他是一名游客,而左边的人则暗示着他为了避免被认出而进行伪装。如果没有这些词,就无法辨别这两个人物的性别。只有表面上的两个标题让观众了解到所描绘人物的功能——只有这两幅画才具有讽刺意味的文字游戏。基彭伯格的讽刺手法不仅与模因的手法相似,而且与漫画——另一个传统的图文组合领域——的手法也相似。

1993 年是结束三十年战争的和平谈判开始 350 周年,爱德华多·奇利达 (Eduardo Chillida,1924-2002) 受委托为明斯特市政厅内院设计一座雕塑。这位艺术家设计了雕塑群《通过对话而宽容》(1992 年)[47],其中有两张超大的钢制长凳,至今仍保留在原来的位置。阿恩特·辛坎特 (Arndt Zinkant) 为 2016 年 7 月 9 日出版的《威斯特伐利亚新闻报》 (Westfälische Nachrichten)绘制了一幅漫画,[48] 指出基督教世界和伊斯兰世界之间无法进行对话。61在图片左侧的下半部分,您可以看到奇利达的雕塑群,背景是明斯特市政厅。画面左侧,市长站在雕塑群左侧物体前,光头戴眼镜,身着黑色西装,系着领带,戴着公务链,十分正式。他右手支撑着工作,左手拿着文件,嘴角紧闭,眼睛睁得大大的,对对方问的问题感到震惊和茫然。他身穿白色长袍,头戴圆形头饰(阿拉伯世界常见的服饰),留着长长的灰胡须。他举起右手的食指,指的是奇利达的作品《通过对话实现宽容》,并问道:“这个疯狂的兰兹是谁?”这位老先生的妻子身着黑色面纱,陪伴在他身边,挽着他的手臂。透过衣服的缝隙可以看到她的眼睛,她的眼睛睁得大大的,几乎有些害羞。在她身后,两个男孩正咧嘴笑着,一个有着深色头发,手持弯刀(一种源自中东的武器),另一个则是金发,正用剑划过对手的刀刃。

奇利达的雕塑群《通过对话而宽容》的画面在时间和内容上的转变,完美地诠释了模因设计的原则——将一个主题置于不同的背景中,并在那里进行重新诠释。

尽管老先生夫妇与市长的会面是在友好的气氛中进行的,但市长的反应却表明,这个问题凸显了一个看似无法避免的冲突局面:缺乏宽容意识,而西方民主国家把宽容理解为其历史发展的政治观点的重要组成部分。对于基督教和伊斯兰世界而言,这种情况意味着缺乏理解和缺乏对话意愿,阻碍了相互宽容。当自己的文化资产——奇利达的雕塑——似乎得到保护时,其他涉及无知和不理解的文化事件却被忽视甚至无视。奇利达的雕塑群《通过对话实现宽容》的画面在时间和内容上的转变,完美地诠释了模因设计的原则——将一个主题置于不同的背景中,并在那里进行重新诠释。虽然 Zinkant 漫画通过日报印刷媒体的传播程度尚可,但它作为互联网上的模因将引起更多关注,并且可能通过个人干预得到进一步发展 – 但对于其传播至关重要的主题的更多关注似乎并不存在。

政治薪酬

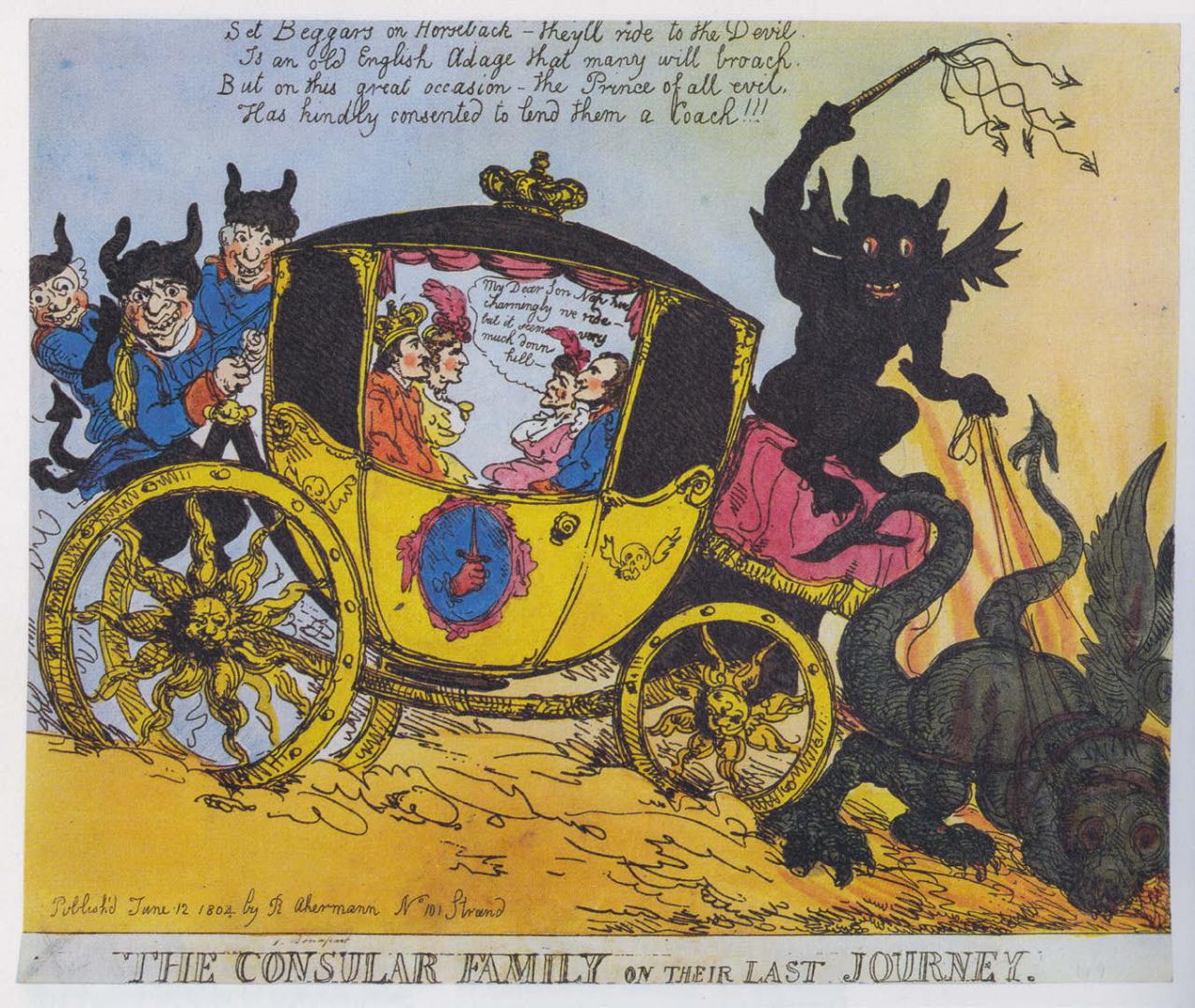

在其数百年的传统中,漫画一直使用模因的设计原理来传达(通常是讽刺的)信息。62 [49] 它们的数字后继者也获得了漫画所能发展出的政治意义,因为它们由于其广泛的传播可能性而可以用来立即表达抗议或赞同。它们代表了政治讽刺漫画的另一种变体,从个别统治者的角度来看,这种变体非常重要,例如,俄罗斯在 2015 年初禁止了许多模因。63使用图像宏等技术工具,可以在现有图像上插入文本,从而传达与主题补充或矛盾的个人信息和态度。作为例子,让我们再次指出伯尼·桑德斯的标志性形象。在一个改编中,背景采用紫蓝绿配色方案,主题像光环一样被照亮。在模因(设置)的上部,用绿色字体插入了短语“我再次询问”。它引用了这位美国政治家的一句话,这句话经常被用作桑德斯主题数字化发展的起点。在模因的下部(妙语),这句话补充了个人的政治要求:“请您在争取彻底的进步变革、赔偿和废除的过程中保持警惕”。标题强调了边缘群体对平等权利的要求和政治行动,从而与通常呆滞或愚蠢的#bernie 模因形成了进步立场的对比。 [50]

模因能够“洞察社会观念和普遍观点,洞察话语模式和流行主题。借助模因,‘世界观、意识形态、对事实和意识形态的态度能够以一种特殊的方式凸显出来’,‘知识……能够从一个视角被建构、沉淀、改变和传达’”,语言学家和媒体学者玛丽-路易斯·梅尔滕(生于1989年)和拉尔斯·比洛(生于1984年)写道。64在本世纪的第二个十年,我们可以看到许多以模因形式出现的抗议活动,例如所谓的阿拉伯之春、占领运动、MeToo 运动以及中国的民主颠覆分子。65

在此背景下,利莫尔·希夫曼再次指出了传统模因和互联网模因之间的区别:“数字模因比其前身更加依赖视觉元素。由此可以得出两个结论:首先,视觉呈现使得政治与流行文化能够更好地交织在一起。[…] 互联网模因视觉特性的第二个影响在于[…] 它们允许不同的解读空间。虽然在文字笑话中,嘲笑的对象和被嘲讽的特征通常清晰可辨,但视觉图像的开放性和缺乏清晰的叙事可能会引发相互矛盾的解读。” 66正是这种对视觉元素的强调,成就了许多当代艺术家,例如本文开头提到的阿拉姆·巴托尔 (Aram Bartholl)、卡米尔·亨罗特 (Camille Henrot)、英韦·霍伦 (Yngve Holen) 和卡佳·诺维茨科娃 (Katja Novitskova)。67

鉴于之前的观察,图像-文本组合中主导地位的问题是多余的——语言和图像是一种相互的关系,可能赋予两者都更主导的地位,但从根本上说,它们具有相同的含义。图像提供视觉识别,而语言传达更深入的内容成分。关于这里讨论的模因的创造可能性,一方面,它由传统的视觉概念所滋养,另一方面,它不再仅仅与个人行为者挂钩,而是让众多互联网用户的参与成为可能,但也存在一些局限性:我们引起的变化,根据沃尔夫·辛格(生于 1943 年)从神经生物学的角度所言,“与生物进化中的基因突变具有类似的地位和影响。它们增加了变异性,使过程保持运转,但并不控制它。回想起来,看似控制的东西实际上是自组织过程的结果,它遵循固定的规则,但没有中央控制,也没有指挥者。” 68

由此可以得出结论,任何模因的创造性发展都是基于传统的图像和/或文本思想,这些思想可以追溯到历史指导方针,例如漫画或各种拼贴和蒙太奇技术的起源,然后可以在众多单独的星座或变化中进一步发展,正如尼克佩恩在他的生活场景中生动地展示的那样。某些规则由此发展而来,但如今,互联网上的规则比以往任何时候都更加具体和多样化,没有任何特定的权威机构能够单独控制这一过程。

笔记

1 请参阅 Artie Vierkant,《后互联网图像对象》, 2010 年,https://jstchillin.org/artie/pdf/The_Image_Object_Post-Internet_us.pdf [最后访问于 2021 年 9 月 30 日]。

2 请参阅 Anika Meier,“后互联网艺术究竟变成了什么样?”,载于:Monopol。 《艺术与生活》杂志, 2018 年 11 月 5 日,https://www.monopol-magazin.de / was-ist-eigentlich-aus-der-post-internet-art-geworden [上次访问时间:2021 年 9 月 30 日]。

3 请参阅 Carson Chan,“后互联网建筑”,载于:032c 杂志,第 27 期,2014/15 年冬季,第 88-95 页。

4 总体来看奥马尔·霍利夫,再见世界!观察数字时代的艺术,柏林 2018。

5 一般术语参见 Tilman Baumgärtel,[net.art]。网络艺术材料,纽伦堡 1999,以及相同内容,[net.art 2.0]。网络艺术新材料,纽伦堡 2001 年。

6 参见 Jörg Heiser,“后互联网艺术。数字原住民的艺术”(=系列网络文化! 2 / 5),载于:Deutschlandfunk, 2015 年 1 月 11 日,https://www.deutschlandfunk.de / post-internet-art-die-kunst-der-digitalen-eingeborenen.1184。 de.html?dram:article_id=304141 [最后访问于 2021 年 9 月 30 日]。

7 请参阅 Brian Droitcour,《后互联网艺术的风险》,载于《美国艺术》, 2014 年 10 月 29 日,https://www.artnews.com/art-inamerica/features/the-perils-of-post-internet-art-63040/ https://www.artnews.com/art-in-america/features/the-perils-of-post-internet-art-63040/ [最后访问于 2021 年 9 月 30 日]。

8 请参阅 Susanne von Falkenhausen,《太多太快。数字流通时代的艺术品:一声叹息》,载于《Frieze d/e》,第 17 期,2014 年 12 月至 2015 年 2 月,第 76-81 页。

9 请参阅 Pablo Larios,“网络疲劳”,载于:Frieze d/e,第 16 期,2014 年 9 月 – 11 月,第 33 – 36 页,另请参阅此文“十年:流通、内容及其不满:网络疲劳 2.0”,载于:Frieze,第 208 期,2020 年 1 月 – 2 月,第 33 – 36 页。 31 / 32。

10 无作者,“DIS 被任命为第九届柏林当代艺术双年展策展团队”,无日期,http://bb9.berlinbiennale.de/dis-zum-kuratorischen-team-der-9-berlin-biennale-fur-zeitgenossische-kunst-berufen [最后访问于 2021 年 9 月 30 日]。

11 请参阅英文原版:Nick Payne,Constellations [2012],伦敦 2014 年。

12 让·鲍德里亚,《现实的痛苦》,柏林 1978 年,第 137 页。 35.

13 Jean Baudrillard,《象征交换与死亡》 [1976],慕尼黑 1991 年,第 13 页。 113 英尺。

14 Limor Shifman,Meme。数字时代的艺术、文化与政治,柏林 2014 年,第 33 页。 23(原文重点)。

15 Michael Johann 和 Lars Bülow,“政治互联网模因:发展跨学科研究领域”,载于:《政治互联网模因——理论挑战与实证发现》(= 《文本与话语》, Ulrike Krieg-Holz 编辑,第 4 卷),柏林 2019 年,第 16 页等。 (原文强调)。

16 无作者,“Nick Payne – Constellations”,网址:https://rowohlt-theaterverlag.de / tvalias / stueck / 3045282,[最后访问于 2021 年 9 月 30 日]。

17 更广泛地参见 Johan Huizinga,Homo Ludens。尝试定义文化的游戏元素,巴塞尔 1938 年。

18 参见 Andreas Flitner,“后记”[1987],见:Johan Huizinga,Homo Ludens。论游戏中的文化起源, Reinbek 2001,第 33 页。 236.

19 请参阅 Martin Stern,“当代游戏中的异托邦。身体-媒体-风格星座作为审美(自我)教育的场所”,收录于:Lea Spahn 等。 (编辑),《体现异托邦》。论完全不同空间的物质性和无序性,比勒费尔德 2018 年,第 153 页。 88 f.

20 请参阅 Gunter Gebauer 和 Christoph Wulf 的《游戏 – 仪式 – 手势》。社会世界中的模仿行为, Reinbek 1998。

21 参见 Norbert Elias,《什么是社会学?》, Weinheim and Munich 1986 年。

22 有关文化实践的表演性这一概念,请参见 Erika Fischer-Lichte 的《表演性》。简介[2012] ,比勒费尔德 2016,和 Jörg Volbers,表演文化。简介,威斯巴登 2014。

23 《新现象学》对“星座”一词的理解与本文中的理解不同。在那里,它形成了“情况”的本体论对应物。参见 Hermann Schmitz 的《情境与星座》。反对全面网络化的意识形态,慕尼黑 2005 年。情境代表着在主题和氛围上内外限定的“整体性”,其元素并不表现为单独的部分,而是相互交织的整体(参见上文,第 22 页)。虽然施密茨非常重视情况的可视化,但星座思维旨在分析性地识别和联网情况的细节。关于星座思维的新现象学文化批判(也考虑到日益增长的数字化),请参阅 Hermann Schmitz 的《从隐藏到纠缠。处境与星座之间的人》,载于 Michael Großheim 和 Steffen Kluck 编,《现象学与文化批判》。论量化的限度,弗莱堡 2010,第 37-51 页。不仅对于模因现象,有关这方面的新媒体实践研究也指出,它们并没有融入“计算”的意识形态。因此,必须批判地看待新现象学视角中对星座概念的解读,以及由此产生的对遵循社会个体化诊断的新媒体实践的批判。在此背景下,社会构成和复杂性在多大程度上被考虑?请参阅 Robert Gugutzer 等人的《自我追踪作为时代精神的客观化》,载于:Stefanie Duttweiler 等人。 (编辑),《数字生活》。自我追踪作为优化项目?,比勒费尔德 2016,第 161-182 页。因此,本文所追求的方法是将这些媒体实践理解为游戏的变体或游戏空间,这与新现象学的观点相反。

24 更多详细信息,请参阅 Wolfgang Scheppe 和 Roberto Ohrt 著《最危险的游戏》,第 2 卷,莱比锡 2018 年。

25 理查德·道金斯,《自私的基因》 [1976],海德堡 1978 年,第 25 页。 227. 道金斯在谈到“mimes”时提到了“meme”。请参阅上文第页。 226 f.

26 请参阅上文第 26 页。 229.

27 Jana Herwig,“波动的集体,活生生的档案。4chan 图像板上的符号学实践”,载于:Christine Erhardt 等。 (编辑),《女性气质的舞台化》。论艺术中身体形象的建构,维也纳 2010 年,第 33 页。 7.

28 Nils Löber,《Web 2.0 的地下世界》。图像板的民族志,图宾根 2011 年,第 15 页。 60,https:// 出版物。 uni-tuebingen.de / xmlui / handle / 10900 / 47848 [最后访问于 2021 年 9 月 30 日]。

29 参见 Herwig,2010(见注释 27),第 29 页。 10.

30 参见 Dawkins 1978 年(见第 25 号注释),第 34 页。 223 ff.

31 Shifman 2014(见注释14),第 31 页。 24(原文重点)。

32 请参阅 Umberto Eco,《艺术和大众媒体世界中的连续性》,同上。 (编辑),《理性的迷宫》。 《艺术与符号文本》,莱比锡 1990 年,第 33 页。 302.

33 Kevin Pauliks,《互联网迷因的连续性》, Glückstadt,2017 年,第 14 页。 54 f. (原文强调)。

34 参见 Shifman 2014(见注释 14),第 34 页。 27.

35 同上,第 35 页。 34.

36 请参阅本卷中的 Ole Frahm,“但它是艺术吗?漫画、徽章、模因”。

37 请参阅 Herta Wescher 的《拼贴画史》。从立体主义到现在,科隆 1974 年,以及扰乱和平——穿越拼贴世界的旅行,编辑。作者:Roland Nachtigäller 和 Burkhard Leismann,Exh。猫。玛塔·赫福德和阿伦艺术博物馆,Bönen,2013年。另请参阅本卷中的罗莎·温特,“保护我免受我想要的东西的侵害。海报、拼贴画和模因中的图文策略”。

38 Shifman 2014(见注释 14),第 38 页。 35.

39 请参阅 Manuel Zahn 等人的《美学实践作为批判:判断的悬置和感知、思考和行动的新可能性的干预》,载于 Kevin Tavin 等。 (主编),后数字、后互联网艺术与教育。未来已来(=帕尔格雷夫教育未来研究, Jan Jagodzinski 编辑),Cham 2021,第 183-201 页。

40 除其他外,参见 Ohne Autor,“巴黎卢浮宫重新开放:‘蒙娜丽莎’在长长的锯齿形屏障后面”,载于:《斯图加特报》, 2020 年 7 月 6 日,https://www.stutt-garter-zeitung.de / inhalt.pariser-louvre-oeffnet-wieder- mona-lisa-hinter-langen-zick-zack-absperrungen.6c75d333-de94 – 4c92 – 973a-b7f3c25a7027.html [上次访问时间:2021 年 9 月 30 日]。

41 请参阅 Ernst Kapp 等人的《技术哲学纲要》。从新视角看文化的起源[1877],主编。作者:Christian A. Bachmann 和 Sylvia Kokot,柏林 2015 年,第 33 页。 65;安德烈·勒鲁瓦·古尔汉(André Leroi-Gourhan),《手与词》。 《技术、语言和艺术的演变》 [1965],法兰克福 1980 年; Karl Riha等人(编辑),《手之书》。图像和文本选集, Nördlingen 1986;和 Jochen Hörisch,双手。文化史,慕尼黑 2021 年。

42 参见 André Leroi-Gourhan,《史前艺术》。欧洲艺术的起源[1965],弗莱堡等1982 年,第 12 页和第 182 页。

43 参见恩斯特·卡西尔,《形式与技术》[1930],载于《技术哲学》。从古代到现在,编辑作者:Peter Fischer,莱比锡 1996 年,第 157 – 213 页。

44 莱纳·马利亚·里尔克,奥古斯特·罗丹[1913],法兰克福和莱比锡 2018 年,第 44 页。 31.

45 参见约翰·凯奇和洛伊丝·朗,《泥书:如何制作馅饼和蛋糕》 [约 1955 年],哈德逊和纽约 2017 年。

46 Hörisch 2021(见注释41),第156页。 103 f.

47 Robert Filliou,《艺术的钥匙(?)》,载于:id.,《手展》, 1967 年,艺术家书籍,含 24 幅胶印画,30.1 × 24.2 × 3.8 厘米(盒子),纽约现代艺术博物馆,参见。 https://www.moma.org/collection/works/135461 [最后访问于 2021 年 9 月 30 日]。

48 请参阅 Gottfried Boehm,“超越语言?图像逻辑笔记”,载于 Christa Maar 和 Hubert Burda 编,《图像转向》。 《图像的新力量》,科隆 2004 年,第 157 页。 28 英尺

49 同上,第 49 页。 35.

50 同上,第 50 页。 43.

51 请参阅一般条款,尤其是Aby Warburg。 《摩涅莫绪涅图画图集》编辑作者:马丁·沃恩克 (Martin Warnke) 和克劳迪娅·布林克 (Claudia Brink)(= 《阿比·瓦尔堡文集 – 学习版》),柏林 2000 年,以及阿比·瓦尔堡。图片地图集《摩涅莫辛涅》——原版,编辑。作者:Roberto Ohrt 和 Axel Heil,Exh。猫。柏林世界文化之家等,柏林 2020 年。

52 WJT Mitchell,《意象理论》,编辑。古斯塔夫·弗兰克 (Gustav Frank) 著,法兰克福 2008 年,第 33 页。 108(原文强调)。

53 Hartmut Stöckl,“阅读语言、图像和文本。基本能力方法论的构建模块”,载于:Hajo Diekmannshenke 等。 (编辑),Bildlinguistik。理论 – 方法 – 案例研究,柏林 2011 年,第 153 页。 46.

54 Michael Klemm 和 Hartmut Stöckl,“图像语言学:定位、概述、研究需求”,载于:Diekmannshenke 2011(见注释 53),第 54 页。 9.

55 Jay D. Bolter 和 David Grusin,《补救措施》。理解新媒体,剑桥(MA)2000,第 153 页。 55.

56 Janja Polajnar,“德语报纸中重新语境化的广告口号的文本方面”,载于:Muttersprache, 122,2012 年,第 56 页。 48.

57 请参阅 Hartmut Stöckl,《图像中的语言》。语言中的形象。论大众传媒文本中语言与图像的联系——概念、理论、分析方法,柏林等。 2004. 关于这一主题的更详细研究,包括语言层面上模因和广告活动之间的相似性,请参见:cf.维尔纳·柯尼希,“我们什么都会,除了高地德语。这句巧妙的广告语还是德国南部的乌龙球?论这句口号的歧视潜力”,载:Sprachreport, 29(4),2013年,第5-15页。

58 更广泛地参见 Eugen Leitherer 和 Hans Wichmann、Reiz und Hülle。设计 19 世纪和 20 世纪的产品包装(=慕尼黑新收藏馆收藏目录第 2 卷)、巴塞尔等。 1987,这里特别是第页。 264.

59 例如,文学学者芭芭拉·桑迪格(Barbara Sandig,1939-2013)在以往的图像—文本构成思想中,将“文本视为一个原型概念”。在他们看来,将模因确立为“文本模式”的“模式性”是模因的基础。参见 Barbara Sandig,“文本作为原型概念”,见:Martina Mangasser-Wahl 和 Ulla Bohnes(编辑),语言学原型理论。应用示例——方法论反思——观点,图宾根 2000,第 153 页。 102. 使用“语言-文本-图像”这一术语组合来研究模因也证明了语言在这一主题中的首要作用。参见 Stöckl 2004(见注释 57),第 57 页。 96 ff.

60 Sybille Krämer 和 Horst Bredekamp,“文化、技术、文化技术:反对文化的话语化”[2003],载于:此。 (编),图像、文字、数字(=文化技术),慕尼黑 2009 年,第 153 页。 14. 更多详细信息,请参阅 Uwe Wirth 编,《表演》。 《语言哲学与文化研究之间》,法兰克福 2002 年。

61 Arndt Zinkant,“通过对话实现宽容。Chillida 留下来!”,载于:Westfälische Nachrichten, 2016 年 7 月 9 日,第 11 页。 2.

62 总体而言,参见“图像作为武器”。五个世纪的漫画手段和主题,编辑由 Gerhard Langemeyer 等人撰写,exh.猫。威廉·布什博物馆汉诺威等,慕尼黑 1985 年;和 Uwe Wirth(编辑),喜剧。跨学科手册,斯图加特 2017。

63 请参阅 Caitline Dewey 等人的著作“俄罗斯刚刚将大量网络模因定为非法”,载于《华盛顿邮报》, 2015 年 4 月 10 日,http://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2015/04/10/russia-just-made-a-ton-of-internet-memes-illegal/ [最后访问于 2021 年 9 月 30 日]。

64 Marie-Luis Merten 和 Lars Bülow,“论政治互联网模因实践:图像-语言-文本认知功能”,载于:Johann 和 Bülow,2019 年(见注释 15),第 64 页。 223.

65 参见 Shifman 2014(见注释 14),第 114-144 页。

66 同上,第 66 页。 143 f.

67 请参阅本卷中的 Katja Novitskova 等人的著作《隐藏的时间——洞穴壁画和 NFT。与 Oliver Zybok 的对话》。

68 Wolf Singer,“论意识与我们的局限性:神经生物学的解释尝试”,载于:Alexander Becker 等人。 (编辑),基因、模因和大脑——作为自然的心灵和社会。辩论,法兰克福 2003 年,第 153 页。 301.